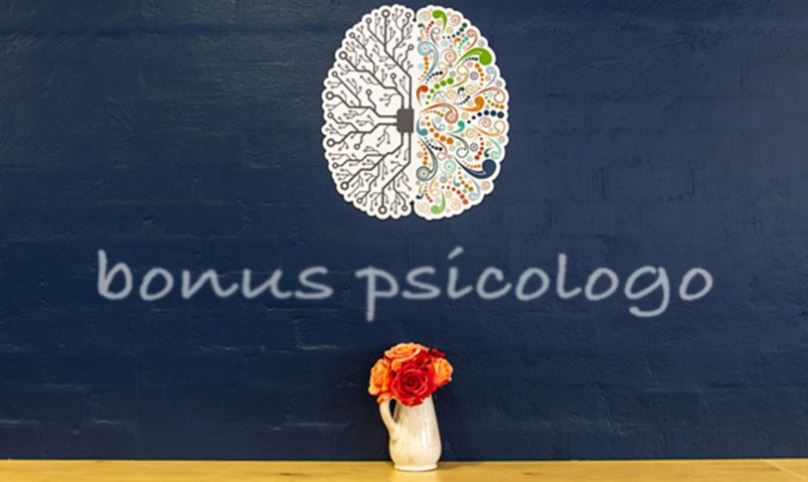

La vita quotidiana è spesso ricca di spunti di riflessione. Qualcosa di piccolo, non necessariamente eclatante, che diventa però di rilievo perché offre la possibilità di ampliare il pensiero, di creare connessioni e costruire significati. È il caso del mio incontro, non molto tempo fa, con un libro apparentemente per bambini. È un albo illustrato che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare profondamente: “L’infilatrice di lacrime” scritto da Franca Perini, illustrato da Anna Pedron, edito da Kalandraka nel 2019.

L’infilatrice di lacrime F. Perini, A. Pedron Kalandraka, 2019

Chi è l’infilatrice di lacrime?

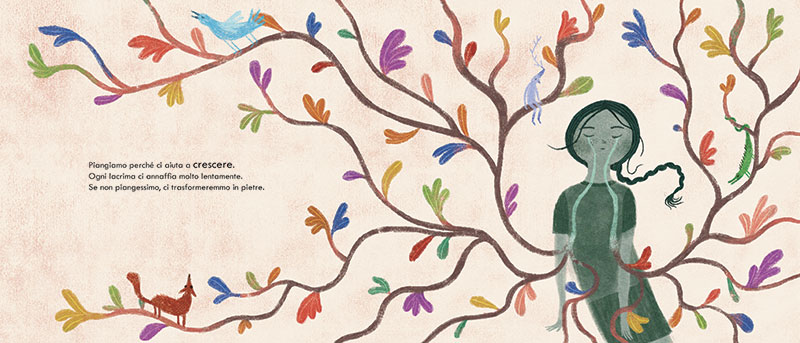

Si tratta di un albo delicato e profondo in cui una bambina raccoglie le lacrime che trova abbandonate, ignorate. Sono lacrime differenti fra di loro, legate ad ogni età della vita: il tempo trascorso che non tornerà, le occasioni perdute, le parole di conforto non ricevute, l’amore non ricambiato, la malattia, la brutta notizia… La bambina le solleva con pazienza, le infila una accanto all’altra e le mette al collo, come fossero un ornamento, restituendo loro la dignità che meritano. Lascia a terra quelle più sfavillanti, quelle di gioia, così che anche gli altri possano trovarle.

“Le cercava dovunque e ne trovava dappertutto.

Le raccoglieva a mani nude, con cura.”

cit. web

Abbiamo familiarità con le lacrime?

Viviamo in una società in cui parlare della sofferenza, delle difficoltà, è difficile. Ci sono e ci siamo imposti canoni per cui bisogna essere sempre allegri, giovani, belli, performanti. Nonostante questo, ci sono degli aspetti che inevitabilmente provocano dolore, delle esperienze che portano gli occhi ad allagarsi. In generale, però, facciamo fatica a parlarne.

Eppure ognuno di noi ha una discreta familiarità con le lacrime.

Basta pensare che il pianto è la prima e unica forma di comunicazione del neonato. È raro che sia indice di una sofferenza organica (coliche, reflusso, intolleranze…). Più probabile che si riferisca ad uno stato emotivo, a un disagio, a una mancanza di attenzione, di affetto e di interesse verso di lui.

Lo sviluppo della specie umana ci insegna che i bambini che piangono di più sono quelli che hanno maggiori probabilità di sopravvivenza, perché richiamano continuamente l’attenzione delle figure di accudimento. In questo modo i bambini non solo soddisfano i bisogni primari fisiologici e di sicurezza, ma attivano la molla per creare il legame di attaccamento con chi lo accudisce.

I bambini più grandicelli, poi, attraverso il pianto provano a comunicare qualcosa che non sono in grado di dire a parole. È compito dell’adulto aiutarlo a chiarire il vissuto e ad esprimerlo dando un nome alle sue emozioni trasmettendo il messaggio che ognuna di esse ha ragione d’essere. In altre parole, l’adulto deve fungere da contenitore emotivo.

Le lacrime degli adulti?

Se da una parte possiamo essere sufficientemente bravi da gestire le lacrime dei piccolini, più scricchiolanti sembriamo diventare quando le lacrime escono dagli occhi di una persona grande. A ben pensare, però, sono innumerevoli le occasioni in cui possiamo avere necessità di piangere. In generale questo accade quando le emozioni che proviamo sono talmente forti da prendere il sopravvento su ciò che pensiamo rendendoci così incapaci di verbalizzarle. Le lacrime sono pressoché sempre più veloci delle parole. Quando ci capita di assistere al pianto di un’altra persona, noi grandi avvertiamo la fretta di tradurre in parole quelle goccioline che prepotentemente si affacciano negli occhi dell’altro. Attenzione: questa fretta rischia, per dirla in termini rogersiani, di banalizzare l’esperienza, proponendo interpretazioni superficiali, scontate e banali.

Invece di proporre interpretazioni, allora, poniamoci in ascolto. Le lacrime sono veicolo di empatia. Chi piange vive l’emozione in prima persona e allo stesso tempo la comunica all’altro, proprio così come lui stesso ne fa esperienza in quel “qui e ora”. In questo modo, consente all’altro di osservare come sta vivendo l’emozione, quali caratteristiche ha, quale colore, quale intensità…

L’altro piange accanto a me, come mi posso sentire?…

Invitiamo l’iniziale sensazione di disagio ad allontanarsi. Sentiamoci onorati di poter essere vicino a qualcuno che ha bisogno di piangere: significa che l’altro ci ritiene degni di avvicinarsi, accedere, al suo mondo emotivo, alla parte di sé più intima. Non è raro che chi si lascia andare al pianto lo fa proprio con persone che sono in grado di rispondere positivamente.

Cosa significa ‘saper rispondere’?

Se da un lato la risposta migliore alle lacrime può essere soggettiva e solo chi piange più o meno sa cosa vorrebbe che l’altro facesse, di sicuro è poco opportuno squalificare quelle lacrime, ridicolizzarle o minimizzarle con reazioni del tipo “sei grande per piangere”, “non c’è ragione di piangere”, “piangi per questo (insulso) motivo?”, “sii forte”, “piangere è da femmine”.

Per favore, impegniamoci a cancellare dal nostro serbatoio delle risposte automatiche queste frasi, con i grandi, ma anche con i piccoli!

Cosa può essere meglio fare, allora?

Intanto mordiamoci la lingua se sentiamo che una delle frasi incriminate sta per uscire. Accettiamo poi il fatto che, come accennato sopra, la risposta migliore è conosciuta solo dalla persona che sta piangendo. Stiamo un attimo in silenzio. Poi proviamo ad accarezzare, toccare o abbracciare l’altro. Se questo non fosse opportuno, per varie ragioni (pandemia, livello di confidenza con l’altro), accarezziamola verbalmente: esprimiamo con le parole la nostra vicinanza e la nostra disponibilità ad accogliere le lacrime. Non lasciamo sola la persona che sta piangendo. Magari è già in imbarazzo per il fatto stesso di piangere in presenza di qualcun altro, non facciamola sentire aliena. Mostriamo rispetto.

Ricordiamo che l’infilatrice di lacrime trasforma in ornamento le lacrime che trova lungo il cammino. Non le ignora, non si gira dall’altra parte.

L’infilatrice di lacrime F. Perini, A. Pedron Kalandraka, 2019

Come considerare quindi il pianto?

Il pianto è prezioso. È un sostegno che ci aiuta a capire che qualcosa non va circa l’esperienza che stiamo vivendo e che porta alle lacrime. In questi termini, è uno strumento di crescita, per i piccoli, ma anche per i grandi. Gli occhi che si bagnano sono un campanello d’allarme. C’è qualcosa che il nostro organismo sta cercando di comunicarci, qualcosa che da dentro grida per ottenere la nostra attenzione. Forse non lo comprendiamo, non lo sappiamo a livello consapevole, ma il nostro corpo prova a darci un suggerimento. Si tratta di qualcosa di importante, che merita non solo la nostra attenzione, ma anche il nostro rispetto e la nostra cura. La stessa cura che la bambina protagonista dell’albo citato mostra di avere verso quelle lacrime che trova in ogni dove.

È qui che L’infilatrice diventa metafora dell’incontro psicologico.

L’attenzione e la cura che la bambina mostra verso le goccioline abbandonate sono le stesse che si possono trovare proprio in un incontro psicologico, dove le emozioni, anche quelle più sgradevoli -che tendenzialmente vorremmo ignorare- sono “raccolte a mani nude”, senza timore, senza cercare di allontanarsi. Questo è l’atteggiamento del professionista, che senza giudizio, ma con profondo rispetto e interesse è disponibile ad accompagnare l’altro nell’esplorazione dei propri vissuti. Come ad ognuno di noi naturalmente capita di ridere, così ad ognuno di noi capita altrettanto naturalmente di soffrire.

In fin dei conti Piangere è di tutte le persone che sono vive, è universale come ridere (tratto da “Perché piangiamo?” di F. Pintadera, illustrato da A. Sender, edito da Fatatrac, 2018).

Perché piangiamo? F. Pintadera, A. Sender Fatatrac, 2018